冬天里的童年(原创)

怕冷的人都讨厌冬天。我也怕冷。

母亲说我是冻死鬼托生的。小时候,凛冽的北风是一种不可抗拒的绝望,直侵血肉和骨髓。尽管是这样,而我于冬天,并不厌烦,反而有着浓稠的眷恋。

起初以为,这种情感不过是拴在花棉袄袖口上的一线风筝,但后来却发现,与炉火直接有关。

炉火并非冬天里的童话。

它和烟囱一并列入那个时代的民生。

寒冬,北方家家离不开炉子烟囱。

那时放了学,要分成小组回家做功课。我家也是个小组,五•六个同学在一起相互督促。因为怕冷,就老想把炉火弄旺。可那炉子偏不听小孩子摆布,不是倒了满屋烟,就是火星子只有一丁点,老是要死不活。功课做不完,手脚早已不住地哆嗦。手套是露出五指的,就是写字也老戴着,大人说,这样的毛手套既保暖又不影响写字的比划。可大人又怎么知道,怕冷的孩子心先寒!而心的瑟缩,一双小手套又怎能抵御的了呢?

但所有的颤栗只要等到爸爸一回家,就全都舒展了。

爸爸最会捣鼓炉子。

爸爸捣腾炉子有个特点是见火不见烟。低头做算术,便听得轰轰的火声。我知道那声色顺着烟囱飞得老高老远。不一会,炉上的水壶吱扭扭地响了,在冬夜里,唱成一首黄河流域的民歌。你等几十个草字头的汉字抄完五遍,那水壶已经响成哗哗的一片。

窗玻璃也罩上一层雾气。

大人便在这时拉上窗帘。 妈妈开始做饭。

有时馒头炒菜,有时饺子面条,但不管吃什么,总是妈妈做的饭最香。决非矫情也不夸张,即使后来出国游历四方,什么口味的饭菜没得尝?但能赶上妈妈厨艺的饭菜,老实说,真在不多!

那不是一个物质充裕的年代,但从很小,在我们姐妹仨的记忆里,就从来没有断缺过母亲张罗过的饭桌。什么样的粗粮粗菜一经妈妈的手,就都化腐朽为神奇。

而神奇在孩子的视觉里,就是童话。

我们家的童话是在冬天的晚上,在炉火正旺的屋里读课外读物,但八成是爸妈晚饭后又去开会了。偶尔也有不开会的时候。

多半是星期天。满院子的太阳。

冬日里,四合院的阳光似草原上的绵羊,柔顺而白亮,但转眼就不见了。每逢这样的日子,爸妈就起个大早。

妈妈拆被洗衣,把被褥从我们那个日本式的老房子里抱出去,晒满院子,然后等被面干了再重新缝合起来。拆洗过的被褥,太阳味洒了满床,妈妈就在那股太阳味里缝棉被,边缝边唱:“洪湖水浪打浪”,唱完再唱“一条大河波浪宽”。

妈妈天生好听的嗓音!

我原以为我也能唱成妈妈那样。可偷偷试过后我差点哭了。为什么我不像妈妈?

妈妈说唱歌不要从嗓子里硬挤,要用丹田。

妈妈洗衣时爸爸就打烟筒。

那是一种铁碰铁的体力活。

其实挺累,我总觉得整天伏案工作的爸爸干不了那种铁活。可爸爸却执意不要我们女孩子帮种‘铁’忙。总之,打烟筒就是要把长长的烟囱一截截拆开,把烟灰清理干净后再组装起来。这活差不多一两个星期就得彻底来那么一次,不然那炉火便怎么也轰轰不起来当然水壶也就没啥歌可唱了。

妈妈缝完被子,爸爸刚好乐呵呵地从外边回来(其实那年头还真没啥乐呵事可言),手里拎着猪蹄有时是野鸭,每次买回这些爸爸都说“这好哇,猪蹄有胶质,野鸭养人”。但直到妈妈真正美美炖它一锅浓香酥烂的红烧肉之前,爸爸还要做好些琐碎的事前准备呢!

比红烧肉更美的是,外面下大雪了,屋里的烟囱烧红了一截。我们姐仨常常把口罩、小手套还有妈妈织的毛袜子洗净,挂在在爸爸在炉子周围盘制的铁丝架上(很快就烤干了)

此时,晚饭已经吃好,饭桌也已收拾干净。而一家人仍围着圆桌,织毛衣的织毛衣,看书的看书,安安静静地,各干各的事情。

圆桌上方,吊一盏有白花玻璃灯罩的圆灯;墙上,挂一幅油画,油画里有个瓷花瓶,花瓶里插两束淡淡的红花。其中一两朵,已经落在了画框里的窗台上。偶尔,爸爸也会用他那厚实的老北京腔,打断一屋子的寂静∶

“吃萝卜喝茶喽一一一一”

便讲些从前老北京的老胡同的老事情。

我好喜欢爸爸口音里的那种深沉。

不善表达的爸爸,让我从小就固执地以为,这才叫男人。直到现在我也仍然觉得,男人深沉才懂得思考和承担。

男人深沉,才让人有安全感。

可能因为家里都是女孩,每天夜晚关灯前,爸爸总是亲自检点,从门到火到电,夜夜例行,养成习惯,几十年不变。

即使每年探亲回家,爸爸那么大岁数了,不管家里一下子回来几口人,一个个洗澡洗到几点,而最后一个关水关电插门睡最晚的,也依然还是年迈的老爸。

每当这时,我都庆幸我这个前世的冻死鬼,能托生在这么一个从小到大,老有暖烘被窝的家,真是好命。

在那个四合院里,也不知是从哪天开始,扎小辫穿花袄的我,突然觉得自己应该帮爸爸妈妈做点事情了。我开始学着淘米,装满一锅水,重重地端起来,墩在烧煤球的炉子上,等着它变成稀粥然后端上桌,大人一下班,不就有热饭吃了!

然而糟糕的是,爸爸妈妈下班回来不但没有喝上我的热粥,反而不得不再去买口新锅了,因为锅底朝了天!已是我的又一次“掌勺成绩单”。

但爸爸妈妈从不为这样的事情斥责我们。

每逢“锅底朝天”,爸妈回来进门先说的总是:“没烫着就好”。

那个年代,洗头是小女孩心里的另一种甜蜜。

每次一说洗头,爸爸总会把炉火烧得更旺,让水壶吱扭扭叫得更响。

我喜欢在脸盆里,看头发在海鸥牌洗发膏泡沫里变得铮亮,好了,我说爸爸,该换水了,这时爸爸不管是正在写稿还是在忙什么,都会放下手中的事情,帮我一遍一遍,换掉脸盆的泡沫水直到水清发净。

洗净头发的女孩钻进暖和的被窝,去做她那个年龄该做的梦。

梦里偶尔惊醒,却见爸爸还在灯下写呀写,妈妈还在炉边缝啊缝。

就要过年了。

我知道,妈妈为了我们姐妹几个都穿上新衣,一定又要熬它好几个通宵……

如今,早已进入一个洗头不必换水,过年也不再穿新衣的时代了。

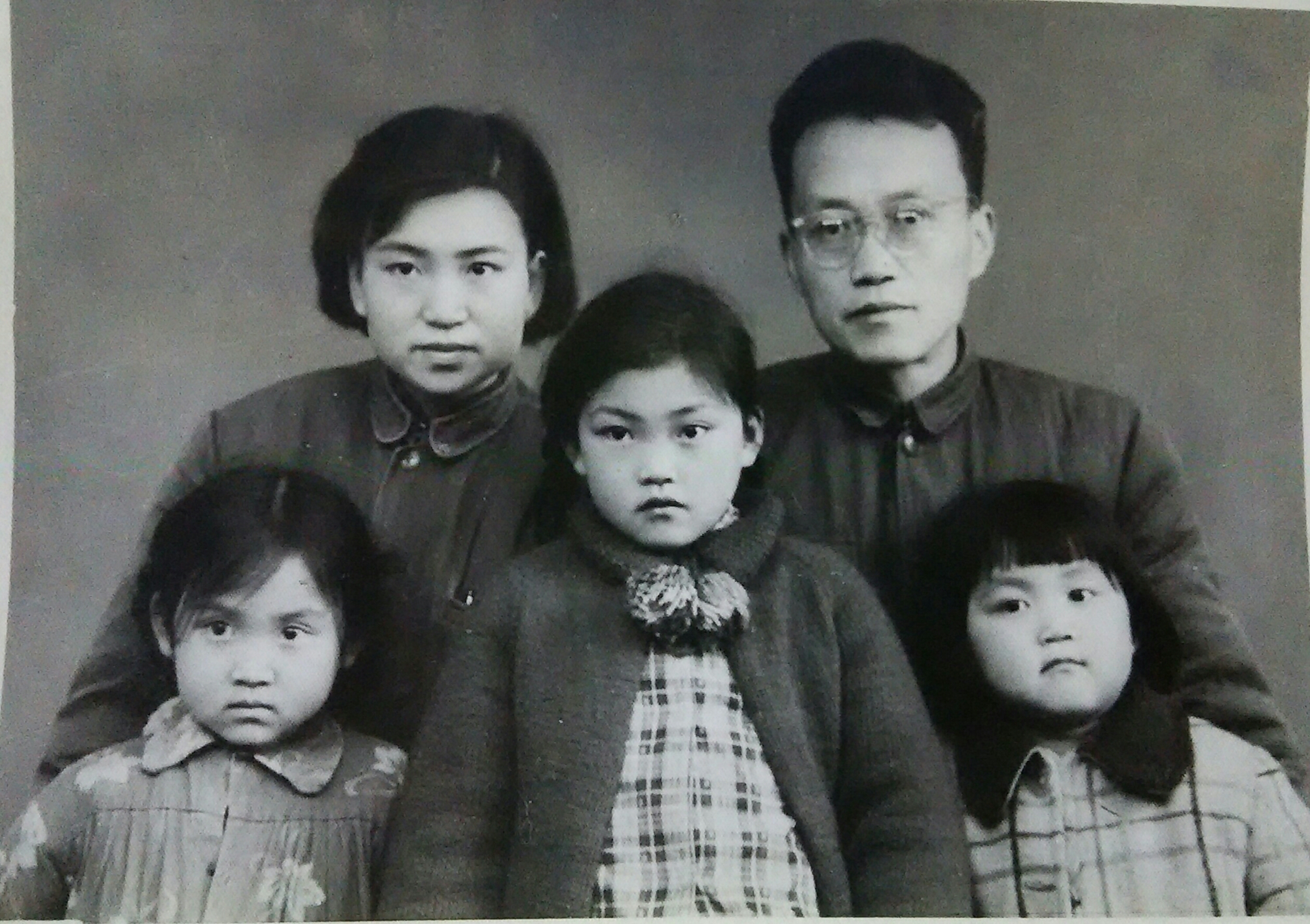

(2005年的爸爸妈妈)

然而如果真有来世,我依然还想托生在这样一个家,这个家,用它冬夜满屋的炉火,映红了一个小女孩人生中,最纯真的,七彩梦。

(原创 来自本报远芳文学网页)

http://www.gxwypx.com/yuanfang/